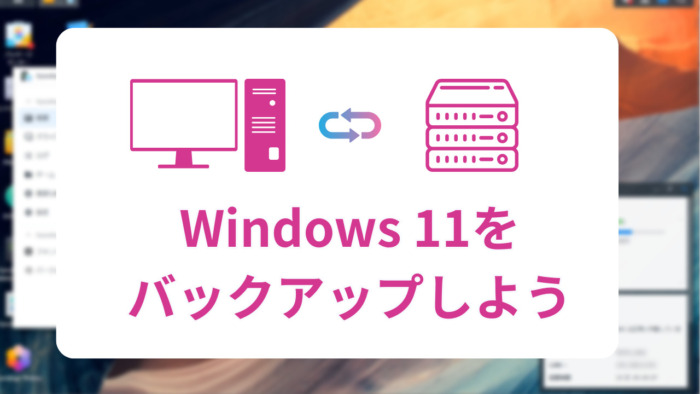

誰も教えてくれない「Windows 11 PCのバックアップ」のやり方

Windows PCのバックアップは必ず自動的に行うように設定するのがポイントです。人間がタスクとしてやろうとすると忘れるし、面倒だからです。

そこで、一般家庭のWindows 11 HomeのPCを対象に、とにかくシンプルに「何をしたらいいか」を書いていきます。

Contents

バックアップをしないとどうなる?

私の場合、10月くらいに突然、SSDが故障してアクセスできなくなりました。信頼性が高いといわれるメーカーの製品でもそういうことはあります。

そういった場合にバックアップがないと次のような事態になります。

- 自分で作ったデータを永遠に失う / 作り直せないデータもある

- 作り直せるデータも作り直す時間がかかる

- データサルベージ(救出)はプロでもできない場合がある

- Windows再インストール後、全く同じ環境を構築するのに大変な時間がかかる

バックアップを正しくすることで、トラブル時に次の対応が可能です。

- 最後にバックアップした時点のWindowsの状態に一発で戻せる

- 重要なファイルを取り戻せる

これだけでもかなりの時短になり、普段の環境を取り戻しやすくなります。

バックアップ環境構築について

外付けHDDかNASに保存

少なくともバックアップ用のハードディスクが必要です。

PCを1台だけ使っているならUSB接続の外付けHDDを買えばOKです。

PCを2台以上使っていて、外付けHDDを増やしたくないならNASも良いです。

NASはOS入りのネットワーク接続HDDみたいなもので、複数のPCやスマホなどからアクセスできたり、付属のソフトでいろいろ管理できたりするので面白いです。

Q. バックアップ先はクラウドストレージ保存じゃだめなの?

私もGoogleDriveなどのクラウドも併用していますが、セキュリティ的には不正アクセスなどをされたら終わりで、データをぶっこ抜かれたりする可能性もあるという点でリスクが高いと考えています。

オフゲーのセーブデータなど、匿名性の高いファイルならクラウドでも十分アリです。

しかし、今回はWindowsの中身そのままのイメージファイルなど、非常にプライベートなデータも扱います。

そのため、家の中で完結するやり方を基本として知っておくのも良いと思います。

RAID1対応製品を選ぶ

外付けHDDでもNASでも重要なのが、「RAID1」に対応している製品を選ぶことです。

RAID1は、2台のストレージ(HDD)に同時に同じデータを書き込む技術です。

昔、1台の外付けHDDに全部データを入れていたら、HDDが壊れて全部データが飛んでしまったことがあります。

もし、バックアップ先のHDDが1台壊れても、もう1台が生きていればデータを取り出せます。

2台のHDDが同時に壊れる…ということはなかなかないので、堅牢なバックアップ方法だといえるでしょう。

HDD容量のおすすめは?

なるべく大容量の方が良いですが、価格も高くなっていきます。

とりあえずは、自分が持っているドライブの2~3倍の容量で考えるといいと思います。

例) Cドライブ: 1TB + Dドライブ 2TB = 3TB → 6TB以上

容量が大きいほど多くの「世代バックアップ」が可能です。

同じ容量だとある特定時点のデータしか保存できませんが、データ容量が大きければ「念のため一週間前のシステムを取っておく」ということができるわけです。

例えば、ウイルスや操作ミス等でデータを失ってしまったことに気づいたけど、それは今朝のバックアップよりも前に起きたことがわかった…なんて時、「少し古いバックアップがあったので助かった」なんてことがあるかもしれません。

バックアップにかかる時間は?

容量やPCの性能にもよりますが、Cドライブ全体などでは1回につき一晩かかると考えた方がいいです。

なので、自分が寝ている時間などにスケジュールしておいて、そこで自動的にやらせます。

1. 「RAID1対応」の外付けHDDやNASを選ぶ

HDD内蔵型の外付けHDD【初心者におすすめ】

4TBのHDD内蔵モデル。RAID1対応なので買ってすぐに使えます。

バックアップソフトとして「Acronis True Image HD」が付属しており、そちらでシステムイメージバックアップなども可能です。

自分でHDDを用意する外付けHDDケース【HDDを選びたい人向け】

自分で信頼できるHDDを用意して使いたい人向けの「RAID対応ケースのみ」のタイプ。

NAS【複数台のPCなどで同時アクセスしたい人向け】

NASは独立して動く、小型のサーバーコンピュータ。スマホなどからもWi-Fiでアクセスできます。

定番はSynologyかQNAPの製品。

いずれもHDDは付属せず、それぞれサポートするHDDが公式に決まっているので、本体を買ってから対応するHDDを確認して買うといいと思います。

また、NASは製品やグレードによって内蔵されるOSやソフトウェア類が違います。

とりあえず今回のバックアップ用途だとNASの付属ソフトは使わないので、ネットワークのファイル共有(SMB)ができれば、お好みの製品でOK。

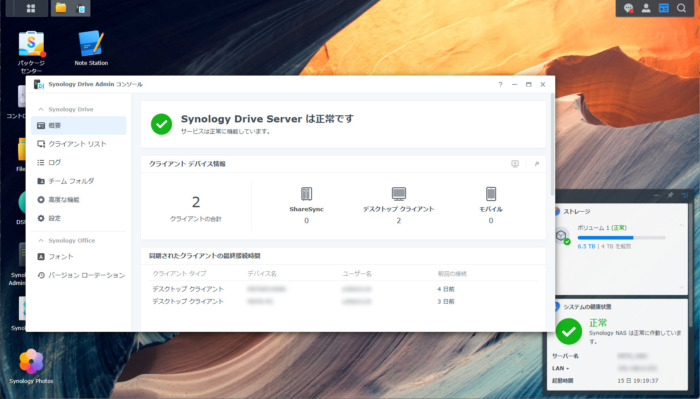

私はSynologyのDS233をバックアップ用に使っています。

ブラウザからまるでPCのデスクトップのようなNASの管理画面にアクセスでき、ここからステータスや空き容量をチェックしたり、いろんな設定やソフトの追加インストールができます。

余談ですが、Evernoteからの乗り換えはSynology DS233で使える「Note Station」にしました。(Evernoteからのインポートが可能)

QNAPの製品はまだ使ったことがないのですが、こちらもユーザー評価が高く、初心者も使いやすいそうです。

2. Macrium Reflect Freeで「Cドライブ」を丸ごとバックアップする

保存先が用意できたところで、実際のバックアップをやっていきましょう。

ハードにお金がかかったので、バックアップは無料で使えるソフトを選定しました。

バックアップの1つめは、システムイメージの作成です。なにはともあれ、PCが安定してい動いている時に絶対にこれをやるべきです。

システムイメージとは、システム領域のドライブ(Cドライブ)を丸ごとバックアップしたもので、SSD故障時などにWindows再インストールなどをせず、バックアップ時点の環境を丸ごと復旧させることができます。

例えば、Windowsアップデートの前にやっておくことで、完全にWindowsアップデートの前の状態に戻すことができるわけです。

システムイメージを作成できるソフトは色々ありますが、私は「Macrium Reflect Free」というフリーソフトを個人用PCに使っています。

Macrium Reflect Free

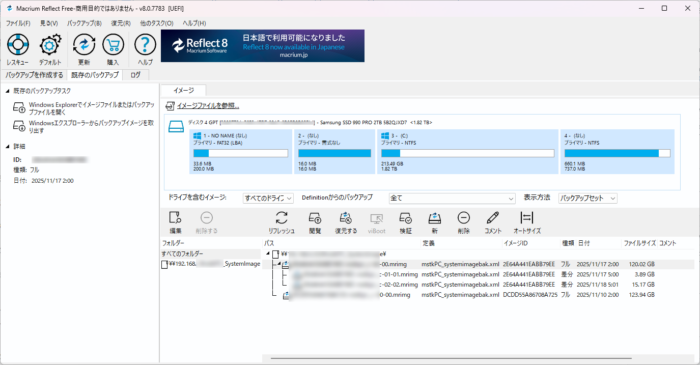

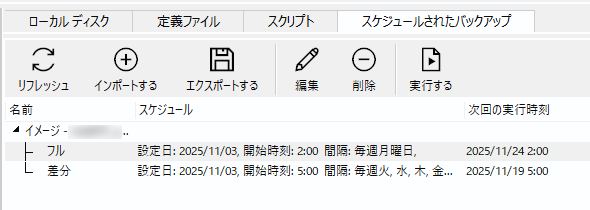

Macrium Reflect Freeでは、バックアップを自動化できるので、以下の2つのタスクを設定しています。

- Cドライブのストレージに対して、週1回フルシステムイメージを作成

- Cドライブのストレージに対して、毎日差分バックアップを作成

差分が増えまくるとデータの信頼性にかかわるので、週一回はフルシステムイメージを作成しています。私の場合、2TBのメインストレージに対して、大体4時間くらいでフルシステムイメージが作成されました。なので、これは寝ている時間などの夜間に設定しています。毎日の差分バックアップはデータが少ないので、30分ほどで終わることが多いです。

システムイメージの保存先は1の外付けHDDやNASのSMBストレージになります。

【重要】必ず作成したイメージで起動できるかを別のSSDなどで確認する

バックアップしたシステムイメージが問題なくできているかは、実際に動作を試さないとわかりません。なので、最低でも一度は実際に復元をやっておいた方が無難です。

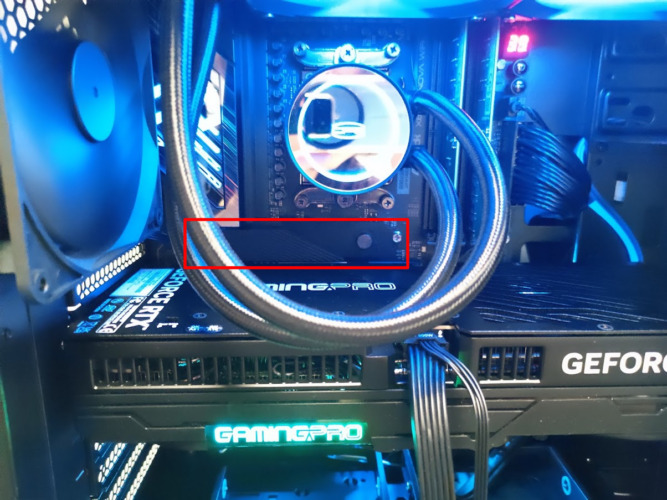

現在動いているSSDに復元するのはリスクが大きすぎるので、現在搭載しているものと同等容量の(M.2)SSDを新たに用意して、Macrium Reflect Freeを使ってバックアップデータから書き込み、現在のPCの(M.2)SSDと差し替えて動作を試すのが確実です。

PCのこのあたりにメインのM.2 NVMe SSDが搭載されていることが多い

ただ、PCハードウェアを入れ替えすることになるので、PCのメーカー保証などが気になる方や、あまり自信がない方はやらなくていいと思います。

USB接続のM.2 SSDエンクロージャを使う

M.2 NVMe SSDもUSB接続の外付けのケース(エンクロージャ)があります。私は以下の製品を使っています。

- 新しいM.2 NVMe SSDをエンクロージャにセットする

- エンクロージャをPCにUSBで接続する

- Macrium Reflect Freeから、作成したシステムイメージを使って、エンクロージャのSSDに復元する

- エンクロージャからSSDを外し、PCのSSDと入れ替える

- PCを起動し、正常に起動・動作することを確認する

ここまでやっておくとPCの故障に対してかなり安心感が持てると思います。

実際のPC故障時に備えてRescue Mediaを作成する

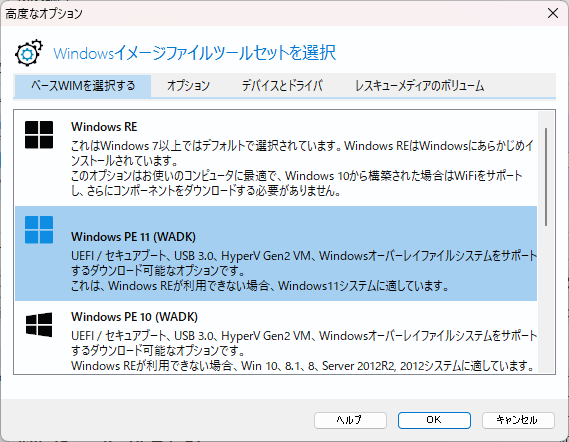

Macrium Reflect Freeで、「他のタスク」からRescue Mediaを作成します。Windowsが起動しなくなった時に、復元のために使います。

個人的なおすすめは「高度なオプション」を選択し、USBハードドライブ(USBメモリ)にWindows PE 11(WADK)の形式でRescue Mediaを作っておくことです。

個人的なおすすめは「高度なオプション」を選択し、USBハードドライブ(USBメモリ)にWindows PE 11(WADK)の形式でRescue Mediaを作っておくことです。

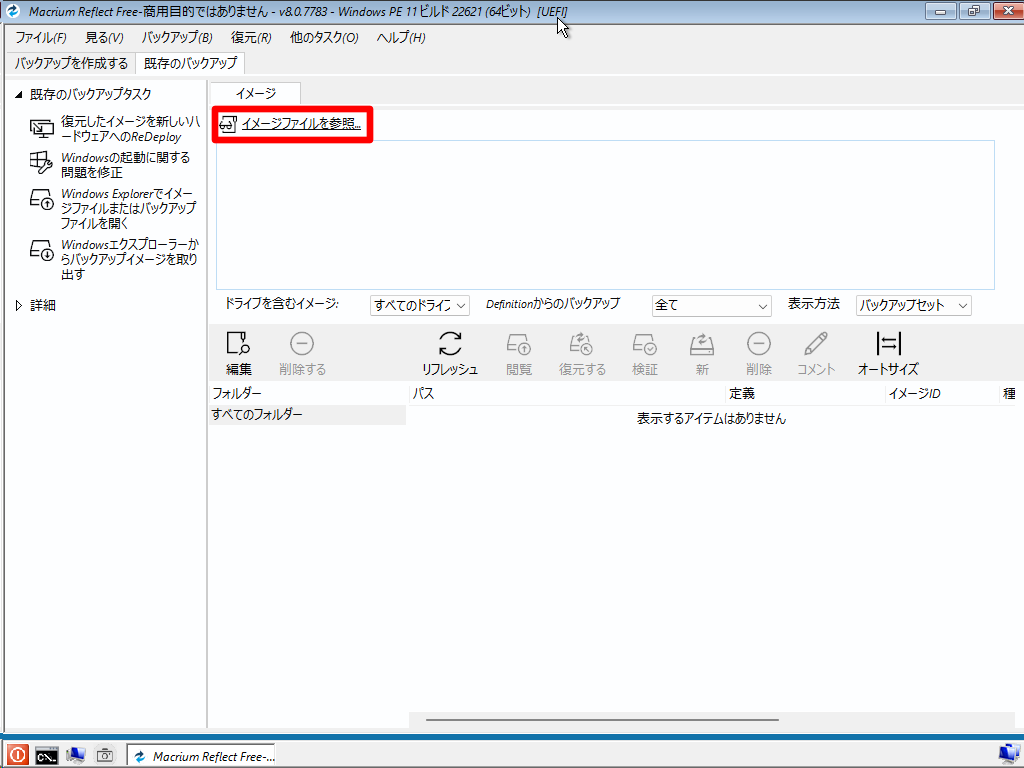

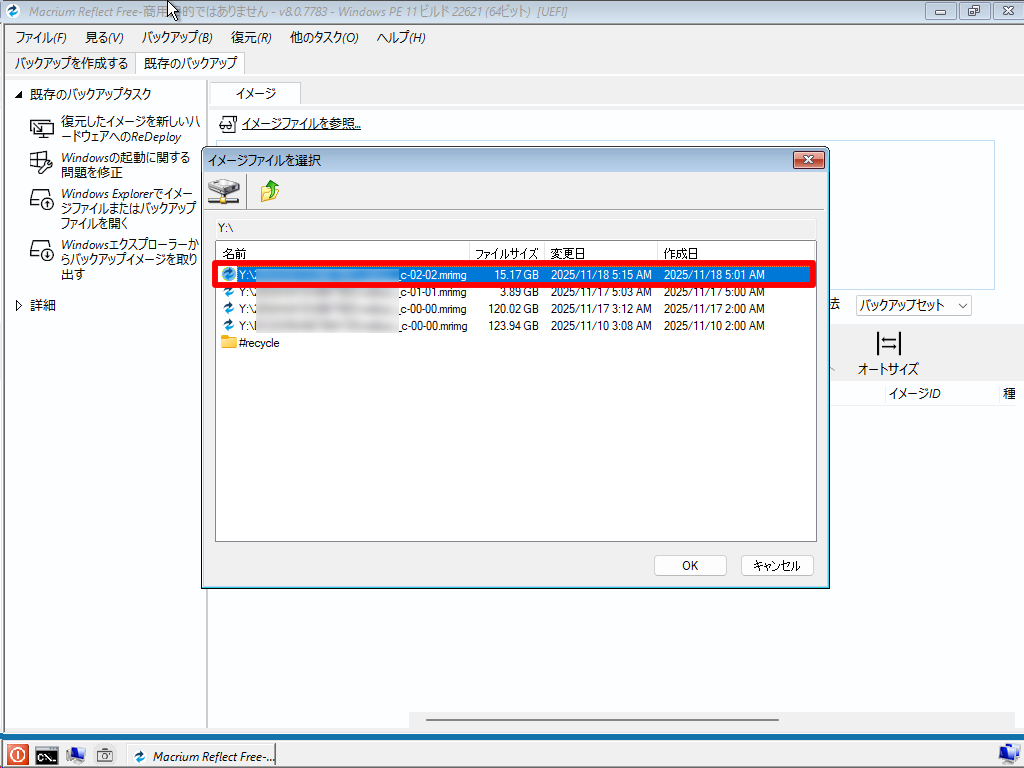

実際の復旧手順

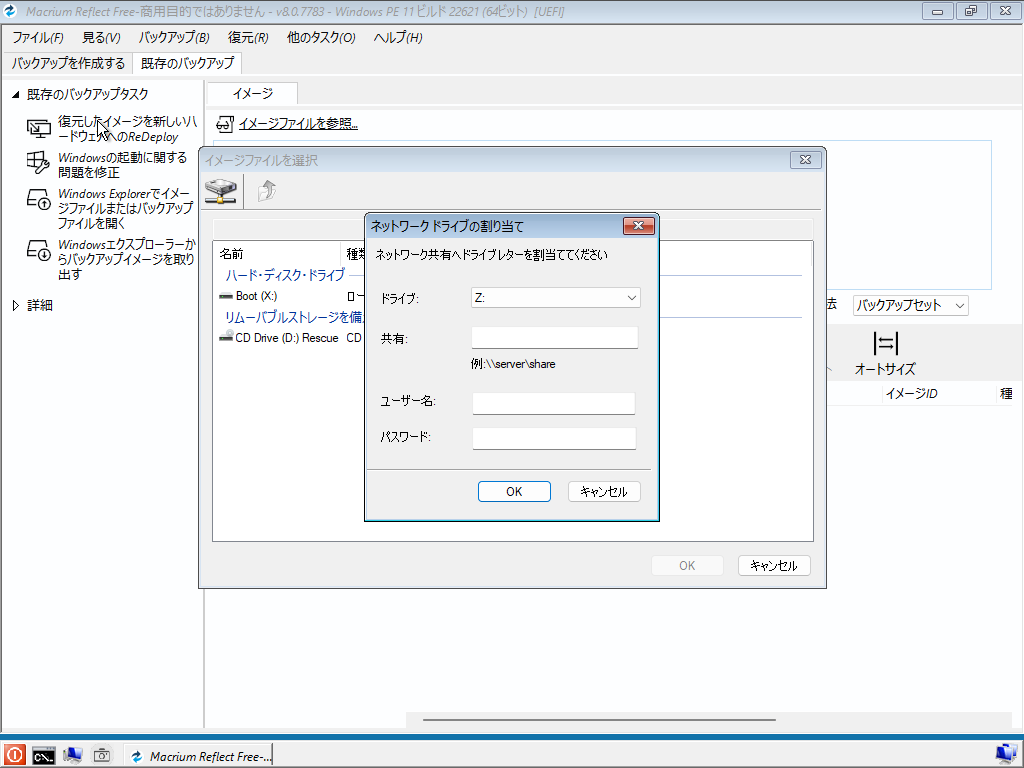

Windowsが動かないなどで復元したい時は、作成したRescue MediaのUSBメモリをPCに差し込んでMacrium Reflectを起動し、外付けHDDやNAS上に保存したシステムイメージを読み込んで復元します。(ネットワークアクセスができるのでNASでも大丈夫)

- Rescue Media USBメモリをPCに挿入

- BIOSで起動順序を変更(USB優先)

- Macrium Reflectが起動したら、「既存のバックアップ」から「イメージファイルを参照」を選択

- バックアップ保存先(NAS/外付けHDD)を選択

NASの場合はネットワークドライブを割り当てる

- 最新または任意の世代を選んで復元実行

- 復元完了後、USBを抜いて再起動

これで復元に失敗した場合などは、SSDの故障などのハードの原因の可能性が出てきます。

3. 個別のデータを「FreeFileSync」でバックアップする

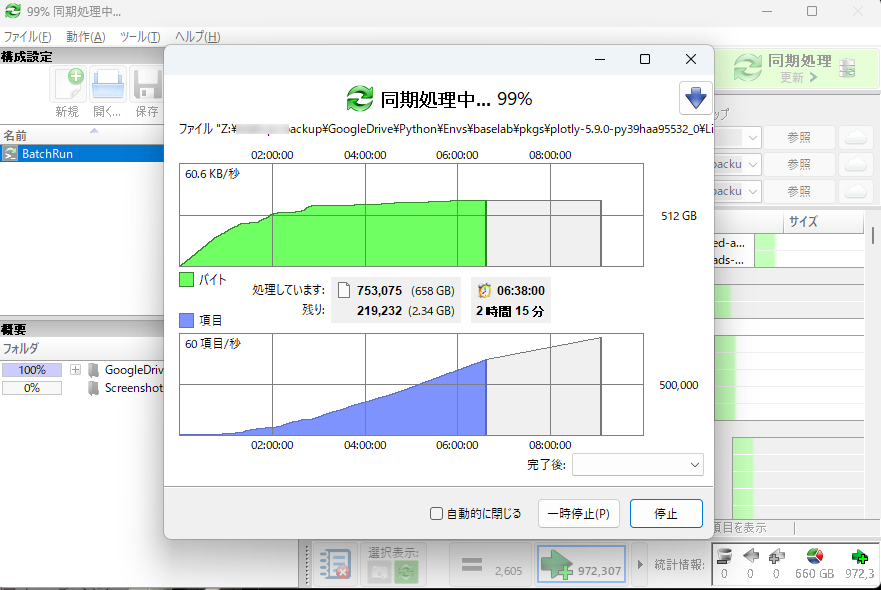

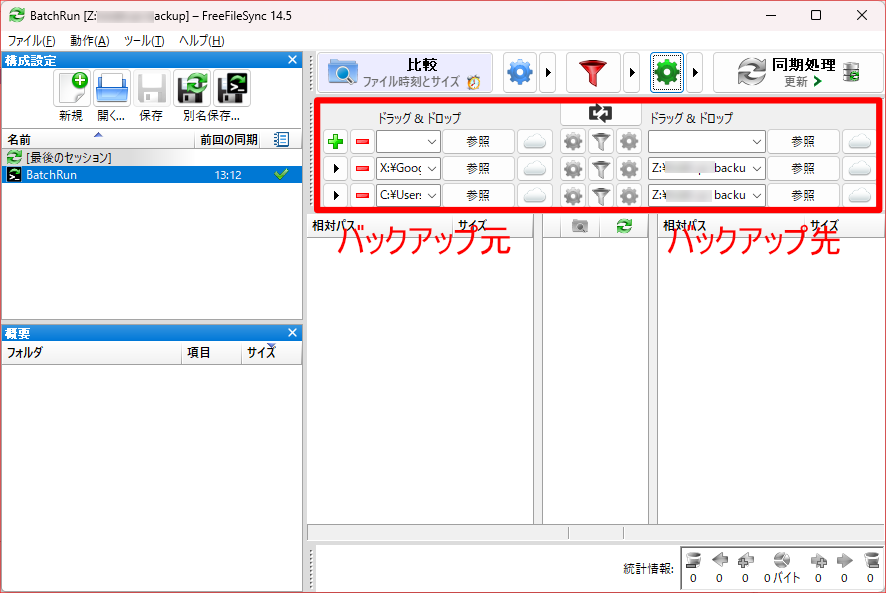

システムドライブ(C)やデータドライブ(D)に入っている、消えたら困る重要なデータは、FreeFileSyncで個別にバックアップしています。

FreeFileSync

FreeFileSyncは「ドライブ間の同期」または「バックアップ(変更ファイルの更新)」のためのフリーソフトです。

こちらはシステムイメージと違ってシンプルなファイルコピーなので、自分で「ファイルを選択してコピー&貼り付け」でもいいのですが、忙しいと忘れるので自動化しています。

まずは、バックアップとして使うために、「同期の設定」で「更新」モードにします。

あとは、バックアップ対象フォルダを好きなだけ指定して、対応する保存先の外付けHDDやNASのパスを指定して、同期処理ボタンを押せばバックアップが始まります。

その設定を「一括ジョブで保存」すると、.ffs_batchという形式のファイルで保存されます。

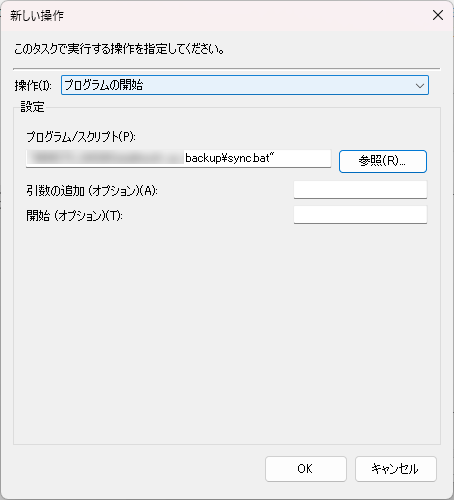

これはバッチファイルから呼び出すことができるので、タスクスケジューラと組み合わせることで、好きな日時に自動実行させることができます。

バッチファイル(.bat)の内容例

@echo off

"C:\Program Files\FreeFileSync\FreeFileSync.exe" "C:\backup\BatchRun.ffs_batch"FreeFileSync.exeと、保存した.ffs_batchのファイルパスを指定するだけです。

.ffs_batchファイルの中にバックアップ元やバックアップ先のパスなどが含まれているので、それを.batファイルで呼び出す感じです。

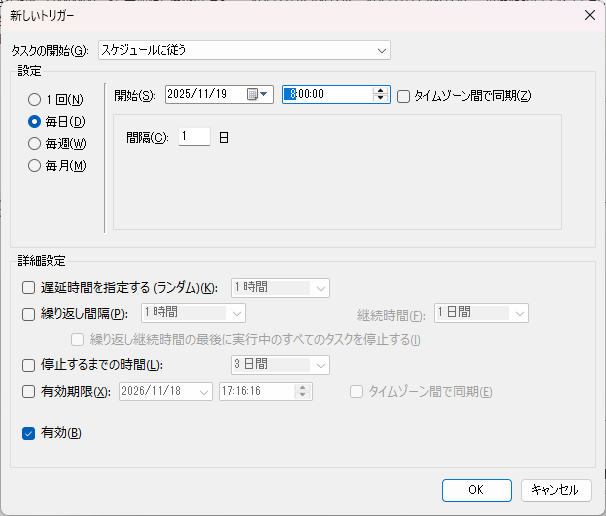

そして、Windowsに搭載されているタスクスケジューラで、その.batファイルを指定してやります。

トリガーで毎日何時からファイルバックアップをするのかを決めます。

これで自動的なファイルバックアップの完成です。

![]()

4. FreeFileSyncとMacriumの自動実行スケジュールを考える

FreeFileSyncとMacriumでそれぞれ初回バックアップを行い、それぞれがどのくらい所要時間がかかるかをチェックします。

そして、どのくらいの頻度で、それぞれ何時からバックアップをするか?を考えます。基本的には夜間などPCを使わない時間です。

順序としては、FreeFileSyncを先にやって、Macriumを後でやり、Macriumでは高度なオプションでバックアップ終了後にPCをスリープやシャットダウンする設定にしておけば節電になります。

スケジュール例

- 毎日午前1:00 FreeFileSync.batを起動してファイルバックアップ (タスクスケジューラ)

- 毎週月曜午前 8:00 MacriumでCドライブのフルシステムイメージを作成 (Macrium)

- 月曜以外の毎日午前4:00 MacriumでCドライブの差分イメージを作成 (Macrium)

これはあくまで例であり、バックアップスケジュールや頻度は本当に人それぞれです。

とりあえず、「利用するたびにバックアップを取る」ことはしたほうがいいです。

私のように毎日PCをヘビーに使う人は上記のように毎日バックアップをするし、主に週末に使うくらいかな、という人は週に1回すればいいと思います。

記事の内容は執筆、更新日時時点の情報であり、現在は異なっている場合があります。 記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。

【今日のおすすめ】

【auひかり】最大10Gbpsの超高速通信!最大126,000円還元キャンペーンキャッシュバックで初期工事費も実質無料!